北京大学图书馆新书展阅服务旨在为全校师生提供最新出版的学术图书及相关资源,开展形式多样的新书展示和专题推送等。针对读者对新书深层次交流的需求,图书馆精心策划新书领读系列活动,邀请新书作者或责任编辑等,分享新书写作或编纂的缘由、过程、背后的故事等。希望通过与作者或责任编辑面对面交流,加深读者对新书的了解,探讨学术观点,碰撞思想火花。

2025年4月17日,“笔端风华 新书领航——图书馆新书领读系列活动”第六讲于图书馆南配楼艺术鉴赏厅举行。本次活动特邀中国武备研究学者、收藏家龚剑带来“刀剑与甲胄的千年博弈——中国武备文化的脉络与演进”主题讲座。

讲座海报

龚剑老师首先介绍了中国武备演进的特点以及甲胄二字背后隐含的意义。他以三场经典战役为切入点,揭示中国古代战争中兵器对抗的逻辑。在汉代李陵之战中,5000汉军步兵依托武钢车阵与强弩体系,成功抵御匈奴3万骑兵的首轮冲击,虽因机动性劣势最终兵败,却展现了冷兵器时代步兵对抗骑兵的战术极限——单日消耗箭矢达50万支的高强度作战,印证了“强弩守正”的战争哲学。

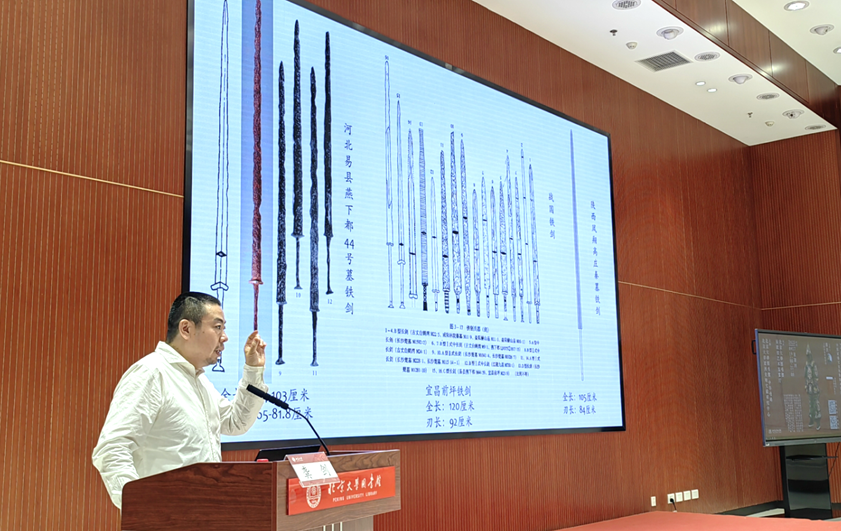

龚剑讲座

谈及唐代安史之乱,龚剑老师特别解析了香积寺之战的多兵种协同战术:面对叛军骑兵的突袭,名将李嗣业率陌刀军“赤膊持长刀立阵”,以“人马俱碎”的近战,稳定战局,随后回纥骑兵迂回包抄,最终实现15万唐军歼叛军6万的辉煌胜利。这一战例不仅展现了盛唐军队的开放性(融合回纥、南诏、大食等多民族力量),更凸显了“技术兵器+机动力量”的战术革新。

龚剑讲座

在宋夏好水川之战的剖析中,龚剑老师强调西夏战略设计:预设战场、诱敌深入、围点打援的战术组合,致使宋军名将任福部陷入重围。桑怿的骑兵突击与王珪的“鞭锏破甲”虽彰显个人武勇,却难以逆转宋军因情报误判和后勤崩溃导致的败局,折射出宋代“重文抑武”体制下的军事困境。

龚剑老师以考古发现为依据,系统梳理各朝代武备特征,聚焦军事装备的演进逻辑。汉代弩机“望山”的出现,标志着精确射击技术的成熟;汉代环首刀的形制在整个东亚地区影响千余年,在东传后,深刻影响日本古刀发展;而汉甲“小甲片编织+筒袖铠结构”的设计,既体现防护科学性,又通过甲片髤漆、錾刻铭文揭示当时的军工管理制度。

龚剑讲座

龚剑老师提到唐代武备的国际化特征尤为突出:陌刀实际就是“刃长一米、柄长半米”的双手大刀,彰显盛唐军队的力量美学;值得关注的是“山文甲”则是由曲边甲片编缀的札甲,至宋代演变为“顺水甲”,体现军事技术的传承性。唐代明光甲的甲片“甲光向日金鳞开”特征,不仅具备实战防护功能,更通过金属反光强化军阵威慑力,成为唐朝军威赫赫的物化象征。

讲座现场

宋代因长期与辽、金对峙,催生了“打击类兵器”进入战场:鞭、锏、锤等钝器进入大规模应用阶段;甲胄开始了“部件化设计”:盔、披膊、身甲、甲裙根据军队中不同职务进行差异化装备,体现了标准化生产趋势。金军除了其特有的“铁浮屠”具装骑兵体系,金军的兜鍪与宋军“眉子盔”在眉形盔檐设计(兼具遮雨功能与威慑美学)高度相似,说明南北双方高烈度的战争环境下,双方军事装备会有趋同性。

蒙元时期的武备融合堪称典范:西藏保存的元代甲胄印证了中央政权对边疆的军事管控;布面甲“布胎铆铁叶”的结构创新,既保留游牧民族的轻便传统,又提升防护效能,其设计理念深刻影响明清甲胄发展;而帽儿盔的流线型造型,更成为明代军盔演变的重要原型。

讲座现场

在互动提问环节,龚剑老师就若干学术热点展开探讨:针对“山文甲的设计初衷”,他指出其“山文/波浪形甲片”更多是工艺美学和族群特征的体现,而非单纯出于减重或防护考量,反映了中国古代工匠对“形式与功能统一”的追求;论及“宋代眉形盔的实战价值”时,他结合气候学分析,提出前伸盔檐在北方战场的“遮雪蔽目”功能,补充了传统认知。谈及“军事技术与战术的协同演进”,龚剑以李世民玄甲军的“轻骑诱敌”与岳飞“麻扎刀砍马腿”战术为例,揭示中国古代兵家“以长制短”的智慧——前者借鉴突厥骑兵的机动性,后者针对金军骑兵的“马腿弱点”,均体现了装备限制下的战术创新。他特别强调,宋金战争后期战场“步骑对抗技术趋近”的现象,实则是军事文明相互渗透的必然结果。

现场读者互动提问

讲座尾声,龚剑老师总结指出:中国武备文化的千年演进,始终贯穿“本土创新与外来融合”以及“对外传播“的双重脉络——从汉代风格的刀剑在东欧的出现,到唐代甲胄的多元风格,再到蒙元布面甲的体系革新,每一件兵器、每一副甲胄都是中华文明开放包容的见证。

讲座结束后,龚剑与部分读者合影留念

文字:朱思远撰稿,龚剑修订

摄影:王语轩、张晓琳、桑磊